レイアウトデザインサンプル集

一般的によく使われているレイアウトデザインのサンプルを紹介します。業務形態に合わせたレイアウトにすることで、業務の大幅な効率アップが図れます。レイアウトを考える際の参考にご利用ください。

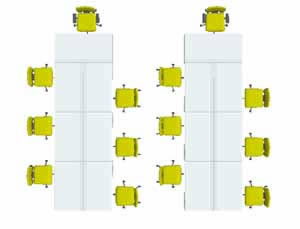

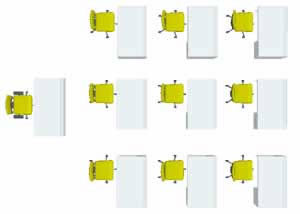

対向式レイアウト

営業部などに最適なレイアウト

日本では一番多く見受けられるオーソドックスなレイアウト。グループ単位で向かい合って座るスタイルです。 雛壇(ひなだん)に役職者(管理者)が座るパターンが多くなります。 チームワークやスペース効率を重視したレイアウトで営業部などに最適なレイアウトと言えます。

メリット

- グループ単位でのコミュニケーションが取りやすい。

- スペース効率がよく、省スペース化が図れる。

- チーム内での管理がしやすい。

- レイアウトがしやすく、レイアウト変更もしやすい。

- 机の間に配線できるので処理がし易くコスト的にも安価。

デメリット

- 正面や側面に人が近くに居るのでプライバシーが低い。

- 正面のPCなどのファンが直接噴出してくる。

- 奇数人数に対応できない。

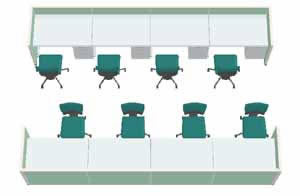

スクール式レイアウト

業務系部署に適しているレイアウト

学校の教室のようにデスクを同一方向に並べるレイアウト。管理者は後列に配置し全体を見渡せる場所に配置します。 部下管理重視型。受付付近で来客に対して背を向けないようなっている為、銀行のような店舗兼事務所によく見られるレイアウトです。

メリット

- 前後左右の人たちとのコミュニケーションが取りやすい。

- 比較的プライバシーの確保が高い。

- 人の管理がしやすい。

- 来客者に背を向けないようにするレイアウトには最適。

デメリット

- 通路が多くなりスペース効率が悪い。

- 監視的なイメージが強くなる恐れがある。

- 配線の処理が難しい。

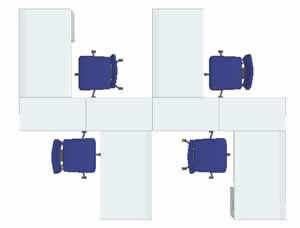

背面式レイアウト

企画チームやプロジェクトチームに最適

グループ内の人がお互い背を向けて座り、パーティションで囲うレイアウト。 プライバシーもある程度確保しつつ、チェア回転し後ろを向くことによりコミュニケーションも容易に取れるレイアウトです。 コミュニケーションとプライバシー確保を両立させたレイアウトで、ある程度の集中とチームワークを必要とされる企画グループ等に最適なレイアウトです。

メリット

- スペース効率がよく、省スペース化が図れる。

- プライバシー確保とコミュニケーションの両立をはかれる。

デメリット

- ローパーティション(間仕切)を使用するため、若干コストアップする。

- 管理者の配置が難しい。

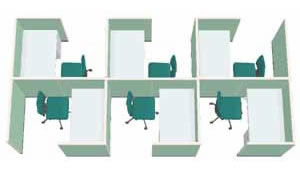

クラスター式レイアウト

デザインチームや設計部などに適したレイアウト

収納やテーブルなどを挟んで左右対象に配置するレイアウト。左右対称型レイアウトとも言います。 作業スペースと個人収納などの拡大が図れる事と、コミュニケーションをとり易いレイアウト。ある程度のプライバシーも確保できるので作業に集中でき、デザイン部や設計部門に向いているレイアウトと言えます。

メリット

- 比較的プライバシーの確保ができる。

- 左右前後の人とのコミュニケーションが取りやすい。

- 収納で仕切ると個人収納量のアップが図れる。

- センター仕切りとデスク高さを合わせる事で作業スペースを広く取れる。

デメリット

- スペース効率があまり良くない。

- 配線処理が難しい。

- 役職者の配置が難しい。

キュービクル式レイアウト

外資系企業によく見られるレイアウト

個人スペースをパーテーションなどで仕切ったパターンのレイアウト。 ブース型レイアウトとも言われ外資系企業によく見られます。スペースにより多彩なパターンがあります。 パーテーションの高さでプライバシーを高めたい場合は高さ1500mm前後 コミュニケーションを重視したい場合は高さ1200mm前後でおさえるなど、目的によってパーテーションの高さを決めましょう。

メリット

- プライバシーの確保ができ、集中した作業ができる。

- 個人収納、ワークスペースの確保がしやすい。

デメリット

- スペース効率が悪い。

- パーテーションの高さによるがコミュニケーション不足と管理面が悪い。

- パーテーション等でコストアップする。

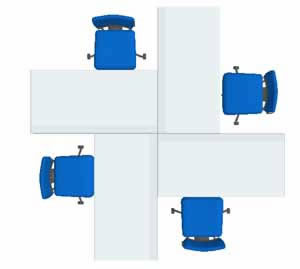

十字型レイアウト

少人数の部門やコールセンター等に適したレイアウト

デスクの中心にテーブルを置き、90度づつ4台のデスクを配置するレイアウト。クロス型とも言われる、少人数の部門やコールセンター等に適したレイアウトです。 横顔は見えるがお互いが目線を合わせないので、比較的プライバシーの確保ができる事と横を向くことで すぐにコミュニケーションが取れる。センターテーブルに共有の機器(プリンター)などを置くことで 作業効率も高くなります。

メリット

- お互いが目を合わせないのでプライバシーの確保ができる。

- コミュニケーションが取り易い。

- 中央の作業スペースを4人で使用できる。

デメリット

- スペース効率がやや悪い。

- 人数が4人1組と決まっているので増員の際に対応しにくい。

卍型レイアウト

少人数の部門やコールセンター等に適したレイアウト

デスクを90度に回転させて4台並べ卍の形にしたレイアウト。 十字型レイアウトと似ていますが、センターテーブルを使用しないのでコスト、スペース面で簡易的です。 比較的プライバシーの確保ができ、コミュニケーションも取り易いので少人数の部門や企業などに適したレイアウト。

メリット

- お互いが目を合わせないのでプライバシーの確保ができる。

- コミュニケーションが取り易い。

デメリット

- スペース効率がやや悪い。

- 人数が4人1組と決まっているので増員の際に対応しにくい。

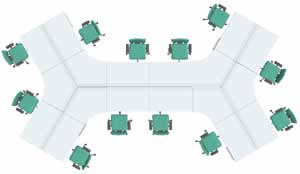

ベンゼン型レイアウト

プロジェクトチームなどのチーム単位で作業する組織に最適

120度のデスクを3つ合わせ、連結することでY字に配置するレイアウト。 コミュニケーションが取りやすい事、作業スペースが広く確保ができることから プロジェクトチームなどグループで作業する部門に適したレイアウト。大人数の部門に向いているレイアウト。

メリット

- コミュニケーションが取り易い。

- 広い作業スペースを確保できる。

- 配線処理がしやすい。

デメリット

- スペース効率がやや悪い。

- 人数に制限がある。

オフィスの適正な通路幅について

レイアウトを考える時、まずは「家具の配置をどうしよう」と考えてしまいがちですが、実は適正な通路巾をしっかりと確保することがレイアウトを成功させる秘訣です。ここでは壁面とデスク間やデスクサイド間など、6パターンに分けて紹介します。

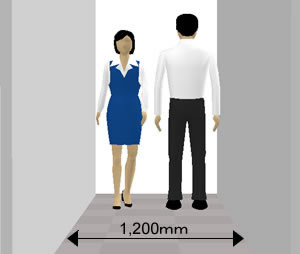

メインの通路は1.2mは確保する

オフィスのメイン(多人数の人が利用する通路)通路と、間仕切りや背の高い書庫で囲う通路は、人が円滑にすれ違える広さを確保した方が良いでしょう。 人の標準的な寸法として肩幅が450mmとされています。ある程度の余裕を考えて最低でも1.2m以上は必要となります。

これは法的縛りはないのであくまでも円滑に人の行き来ができる為の寸法になります。 災害時の面でも考慮したい事項なのでできるかぎりメインの通路及び高い仕切りで囲んでいる通路は広く取ることをお勧めします。

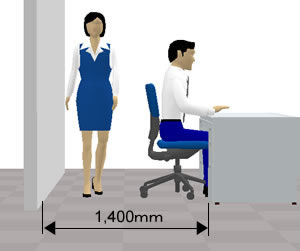

壁面とデスク間は目的で通路幅の基準も変化する

片側が壁面で片側が座席の後ろを通る場合の通路幅です。デスクワークで着座した場合デスクから約450mm程度、着座スペース必要となります。実際のチェア可動距離はもう少し広く600mmは必要になりますが、あくまでもデスクワークをしている場合で算出します。

メイン動線ではない場合、約1.4m確保すれば円滑な動線が確保できます。役職者の後ろなどで人を通したくない場合はあえて通路を狭くする事もあります。その場合デスク後ろは800~900mmが基準となります。確保すれば円滑な動線が確保できます。目的によって通路幅の基準も変化するので全体のスペース配分を考え通路幅を決めましょう。

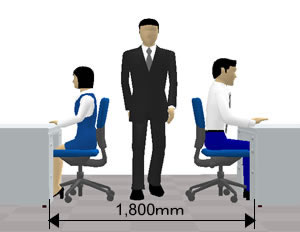

デスク間のスペースは1.8m

対向式レイアウトなどでオフィスを形成すると、このパターンのデスク間が多くなります。

スムーズに人が通れるスペースとしては約1.8mあればオフィスが円滑に機能します。両サイドが着座しデスクワークをしている場合に、人が一人スムーズに歩ける寸法になります。スペースに余裕が無い場合でも経験上、最低寸法として1.4mないと横歩きでも厳しくなりますので注意してください。

人が通るたびに椅子を引かなければいけないようでは集中力も途切れてしまい、機能的オフィスとは言えません。集中力や効率を考えてもより広い通路を確保したいところです。

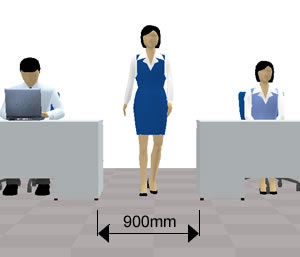

圧迫感のないデスクサイド間は90cm

スクール式レイアウトなどで配置したオフィスで多く見受けられる通路です。

デスクサイド間の通路で比較的圧迫感のないこと、チェアのスペースとの絡みもないことから一般的に90cmあれば充分とされています。

ただし、メイン動線にした場合は1.2mは必要になりますので全体のレイアウトを考慮して通路幅を決める必要があります。

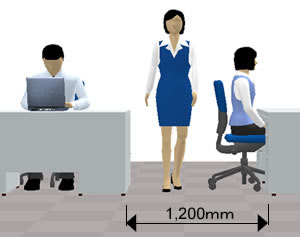

デスクサイドとデスク間の通路幅も1.2m

デスクサイドとデスク間の通路幅もチェアの可動範囲を考慮すると1.2m必要とされます。このパターンも通路を歩いている人と椅子に座ってデスクワークをしている人がお互い妨げにならないように考慮した通路幅が必要になります。

ただし、メイン動線にした場合は1.6mは設けた方が良いでしょう。

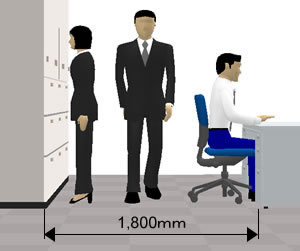

デスクと収納間は収納の出し入れの妨げにならない通路幅

ワークスペースの背面に収納がある場合、収納を取り出している際に人の通れるスペースを確保することが理想となります。

一般的にオフィス収納の奥行は40~50cmです。引出タイプをいっぱいに引き出した際の約40cmのスペースと、作業している人のスペースを考慮すると約1.8mは確保したいところです。 ほとんど収納の出し入れが無いキャビネットに関しては1.2mの通路があれば良いでしょう。